Il disturbo dissociativo dell’identità

Quando si parla di personalità multipla, o più correttamente di “disturbo dissociativo dell’identità”, il pensiero vola immediatamente alle rappresentazioni che ci siamo creati di questo fenomeno sulla base di cinema e letteratura.

Emblematico in questo senso “Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde”, celebre romanzo di Stevenson del 1886, successivamente trasposto al cinema, che racconta la storia del Dottor Jekyll, uomo rispettabile e dai buoni principi, e del suo “alter ego” nascosto Mister Hyde, un personaggio violento, malvagio, che si macchia di atroci delitti.

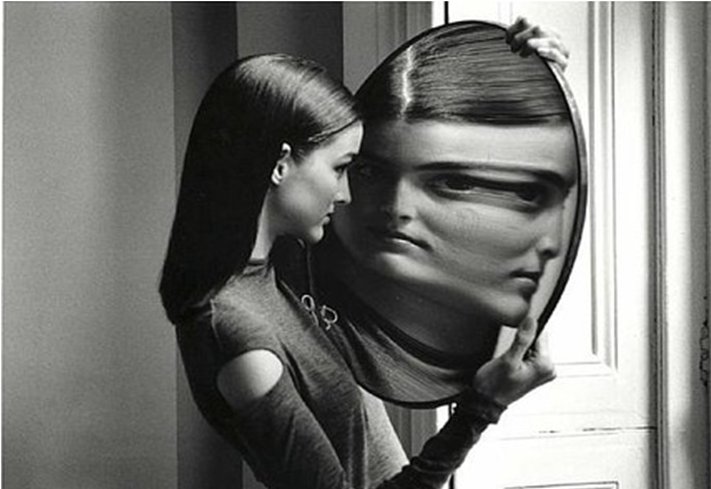

È così che, a partire da qui, lo “sdoppiamento” o “dissociazione” della personalità ha da un lato turbato e dall’altro estremamente affascinato il grande pubblico, che lo considera un fenomeno misterioso, oscuro, inquietante, addirittura fantascientifico.

Ma cos’è davvero?

Il Disturbo Dissociativo dell’Identità (Dissociative Identity Disorder, DID) è una seria patologia psichica, che si pensa rappresenti il risultato di esperienze di violenza cronica ed estrema subite dalla persona durante l’infanzia. Tale origine di matrice traumaticaè oggi ampliamente riconosciuta, tanto da essere inclusa nella descrizione del disturbo nell’ultima edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM 5, APA 2013). Non un fenomeno oscuro e soprannaturale quindi, ma una grave e dolorosa condizione di sofferenza psichica.

Caratteristiche del disturbo

- La caratteristica principale di questa condizione psicopatologica è l’ “interruzione dell’identità”, caratterizzata dalla presenza nella persona di due o più stati di personalità distinti, ognuno con proprie modalità relativamente stabili di percepire, relazionarsi e considerare l’ambiente e il Sé (DSM 5, APA 2013). Tali stati di personalità possono essere connotati da caratteristiche molto diverse, come il nome, l’età, il sesso, il tono di voce, la gestualità, il temperamento, la calligrafia, abilità diverse e memorie autobiografiche diverse. I diversi stati del sé dissociati vengono manifestati alternativamente a seconda degli stimoli provenienti dall’ambiente.

N.B.: Benchè la caratteristica principale del DID sia la presenza di due o più stati di personalità distinti, solo un numero limitato di pazienti manifesta esplicitamente diversi stati del sé. Quando le identità alternative non sono visibili, la dissociazione dell’identità può presentarsi con una discontinuità del senso di sé (DSM 5, APA 2013). Ad esempio i soggetti affetti da DID possono sentirsi depersonalizzati, osservando “dal di fuori” il loro linguaggio e/o le loro azioni (spesso con la sensazione di non avere il potere di fermarsi o controllarle), o derealizzati, relazionandosi a persone care o con l’ambiente come se fossero sconosciuti, strani, non reali. Talvolta possono riportare di sentire i loro corpi “diversi”, come il corpo di un bambino o di una persona del sesso opposto. Inoltre, attitudini e preferenze personali possono improvvisamente modificarsi e poi ritornare quelle precedenti.

- La seconda caratteristica cardine del disturbo è rappresentata dalle amnesie (perdite di memoria), di portata eccessiva per poter essere spiegate come normali dimenticanze (DSM 5, APA 2013). I pazienti affetti dal DID mostrano tipicamente difficoltà nel ricordare eventi del passato (interi periodi di vita nell’infanzia oppure eventi specifici, come quelli traumatici), ma anche del presente (azioni quotidiane e informazioni personali). Ad esempio, dopo un episodio di amnesia, questi soggetti possono ritrovarsi in posti diversi da quelli ricordati per ultimi e non sapere come vi siano arrivati e il motivo per cui vi si trovano; possono scoprire oggetti o appunti scritti che non riconoscono e non riescono a giustificare; possono non ricordare di aver fatto alcune cose e non sapere come motivare alcuni cambiamenti nel proprio comportamento.

- Caratteristiche associate: Il soggetto affetto da DID può essere o non essere consapevole delle diverse identità. Talvolta può riferire di udire “conversazioni interiori” tra gli stati di personalità o voci delle altre identità che si rivolgono a lui o ne commentano il comportamento. In generale, l’interscambio tra gli stati del sé e la (relativa) mancanza di consapevolezza del comportamento delle altre identità rende caotica e confusa la vita delle persone che soffrono di questo disturbo, conducendo ad un disagio significativo. Inoltre, nei soggetti affetti da DID sono comuni atti autolesivi, tentativi di suicidio, abuso di sostanze e flashback degli eventi traumatici. Al distubro si accompagnano spesso altri problemi psicopatologici, come depressione, ansia (attacchi di panico), sintomi somatoformi, disturbi alimentari, disturbi del sonno e disfunzioni sessuali (DSM 5, APA 2013).

La dissociazione

Il DID fa parte dei Disturbi Dissociativi, e il meccanismo alla base del disturbo è la dissociazione. La dissociazione si riferisce all’interruzione o discontinuità tra processi psichici solitamente integrati. In particolare, quando un’esperienza viene dissociata, non entra a far parte dell’usuale senso di sé dell’individuo, creando una discontinuità nella consapevolezza cosciente. Nel DID (il più grave tra i disturbi dissociativi), la mente perde le sue capacità di integrazione a livello della coscienza, della memoria, dell’identità e della percezione, con una frammentazione del soggetto in diversi “stati del Sé” (ISSTD, 2011).

Origine del disturbo

Il modello del trauma

Come già anticipato, il disturbo dissociativo dell’identità è associato a una storia di esperienze traumatiche gravi e prolungate, nella maggior parte dei casi verificatesi durante la prima infanzia (Putnam, 1997; Putnam et al., 1986). Tali esperienze traumatiche possono riguardare abusi fisici, sessuali ed emotivi, esperienze di maltrattamenti e abbandono (Sar, 2011).

Quando i bambini vivono esperienze così estreme, non sono costituzionalmente in grado di sostenerle. Non hanno le capacità di coping e cognitive dall’adulto di comprendere la situazione, valutare ciò che sta loro capitando e ciò che possono fare. Si trovano a sperimentare emozioni di estremo terrore, solitudine, dolore, abbandono e impotenza (Smith, 2007).

Ecco che allora la dissociazione diviene per questi bambini un modo per ignorare, ottundere, dimenticare: essa permette di compartimentare l’angoscia lontano da loro stessi, portandoli a credere di non stare sperimentando l’abuso, che sta invece capitando “a qualcun altro”. Così, mentre il corpo subisce l’abuso, un bambino può fluttuare fino al soffitto e guardare ciò che sta capitando a “un’altra persona” (cioè ad una parte dissociata del sé, ad un’altra identità) (Smith, 2007).

Allo scopo di sopravvivere in una condizione fortemente ostile, il bambino può creare Sé alternativi con funzioni e ruoli diversi. Ad esempio, un’identità può ospitare i pensieri e le emozioni di impotenza (“l’indifeso”), un’altra gli aspetti fantasiosi (“il creativo”), un’altra le reazioni di rabbia (“il cattivo”), un’altra ancora gli aspetti di adattamento alla realtà (“l’adattato”) (Smith, 2007).

La dissociazione e l’incapsulamento delle esperienze traumatiche (ricordi, affetti, sensazioni, comportamenti intollerabili) in stati comportamentali personificati (cioè rudimentali identità alternative) ha l’effetto di mitigare l’effetto dei traumi sullo sviluppo globale (ISSTD, 2011). Tali processi possono servire a proteggere le relazioni con le figure di accudimento (anche quando queste sono state abusive o inadeguate) e permettere la maturazione in altre aree di sviluppo (ad esempio quella intellettuale, sociale e artistica) (ISSTD, 2011).

Col tempo, tali stati rudimentali del sé vanno incontro ad un processo di strutturazione secondaria, dando vita alle identità alternative tipiche del disturbo (ISSTD, 2011).

Insomma, la dissociazione consente alla persona di canalizzare il dolore entro percorsi che la aiutano nella sopravvivenza, tanto che alcuni autori l’hanno definita un fattore di resilienza evolutiva (Brand et al., 2009). I “compagni” che il soggetto che soffre di DID ha sviluppato nel suo percorso l’hanno aiutato a sopravvivere in una situazione drammatica e ostile (Cozzolino e colleghi). Tuttavia, gli stessi meccanismi attivati dalla mente a scopo difensivo per fronteggiare momenti estremamente dolorosi e travolgenti, divengono successivamente dannosi e patologici per la persona stessa.

Il DID, dunque, non si sviluppa da una mente matura e unificata che “si frantuma”, ma è il risultato del fallimento di una normale integrazione dello sviluppo (ISSTD, 2011).